せいぼは、マラウイにJICA隊員として滞在中の木村直さんから定期的に情報を頂いております。

その中でも、特に木村さんが専門的に関わっていらっしゃる教育、そして特別支援学級の様子などにについて、最後には、今後の教育の課題についても、お伝えいただきました。

マラウイと日本の教育システムの違い

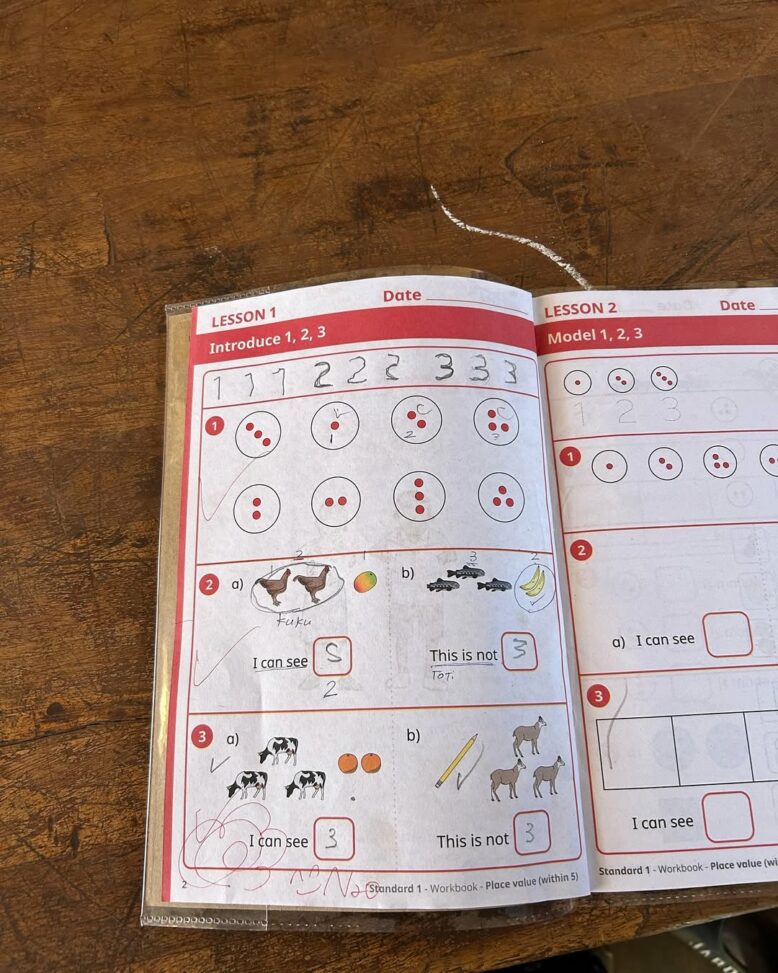

マラウイと日本の教育システムには、いくつかの顕著な違いがあります。まず、教育制度に関して、マラウイの小学校は1~8年制であり、各学期の終わりに試験が実施されます。この試験に合格しない限り進級できないため、学力主義が強調され、モチベーションを維持するのが非常に難しいという問題が生じています。

進学率も低く、保育園がないため、1年生から急に授業が開始される状況が見られます。生徒が進学試験に合格しなければ、進級できず、学年によって求められる科目数が異なることも影響しています。例えば、聖書や農業などが選択科目として存在しています。

次に、授業で使用される言語に関しては、マラウイでは4年生まではチェワ語が使われ、5年生から英語に移行します。しかし、英語の授業についていけない生徒が多く、実生活で使用する言語はチェワ語であるため、英語の試験問題に苦労している状況です。特に、経済的に豊かな家庭の子供たちのみが生活の中で英語を学ぶ機会があるため、全体的な英語能力は低い傾向にあります。

学校環境と食事

学校環境において、マラウイには昼食や朝食が提供されない場合も多く、生徒たちはお菓子を持参して過ごすことが一般的です。また、私立学校に通う生徒は主に富裕層に限られており、このことが教育における貧富の格差を表しています。このような状況は、日本の学校システムの整備されている点と比較して明らかにする要素となっています。

雨やインフラの影響

マラウイにおいては、子供たちが学校に行けない理由の一つに、雨による通学の困難さがあります。インフラの整備が不十分で、例えば車を持っていない家庭では移動が難しく、学校へ通うことができないケースもあります。

さらに、1月から2月は収穫の時期であり、この時期は食糧が不足しがちで、貯蓄やストックの概念がほとんどないため、「今を生きる」という意識が強くなることも影響を与えています。このため、ストックして高く売ることで収入を得ることは、貧困層にとって大きな負担となり、経済的な悪循環を引き起こしかねません。

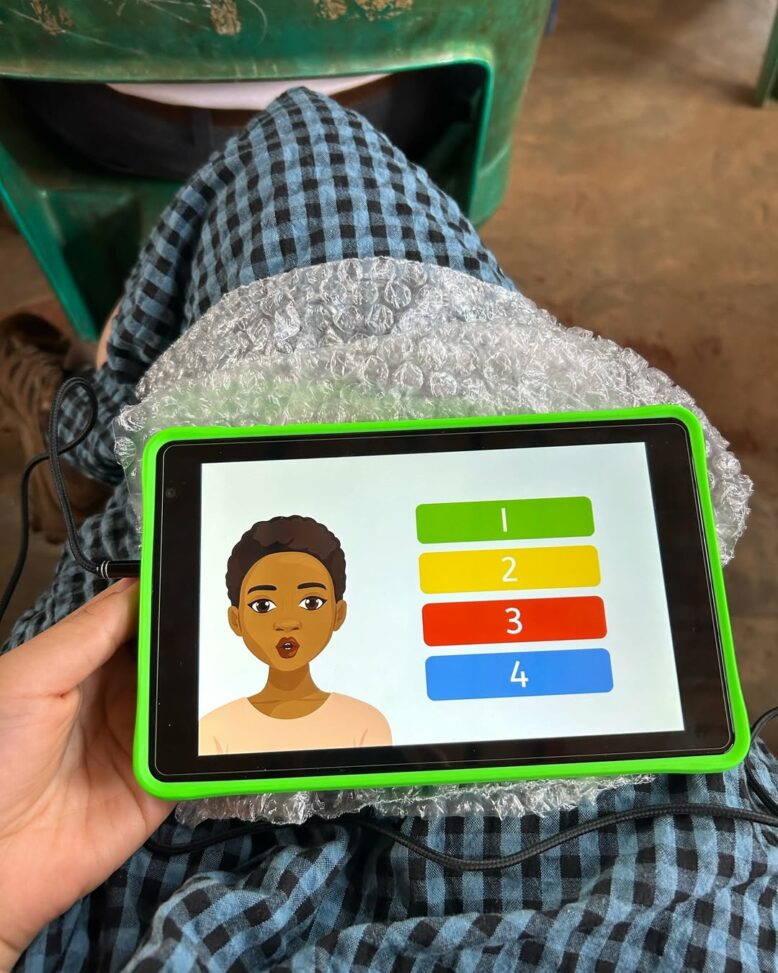

障がい者教育の現状

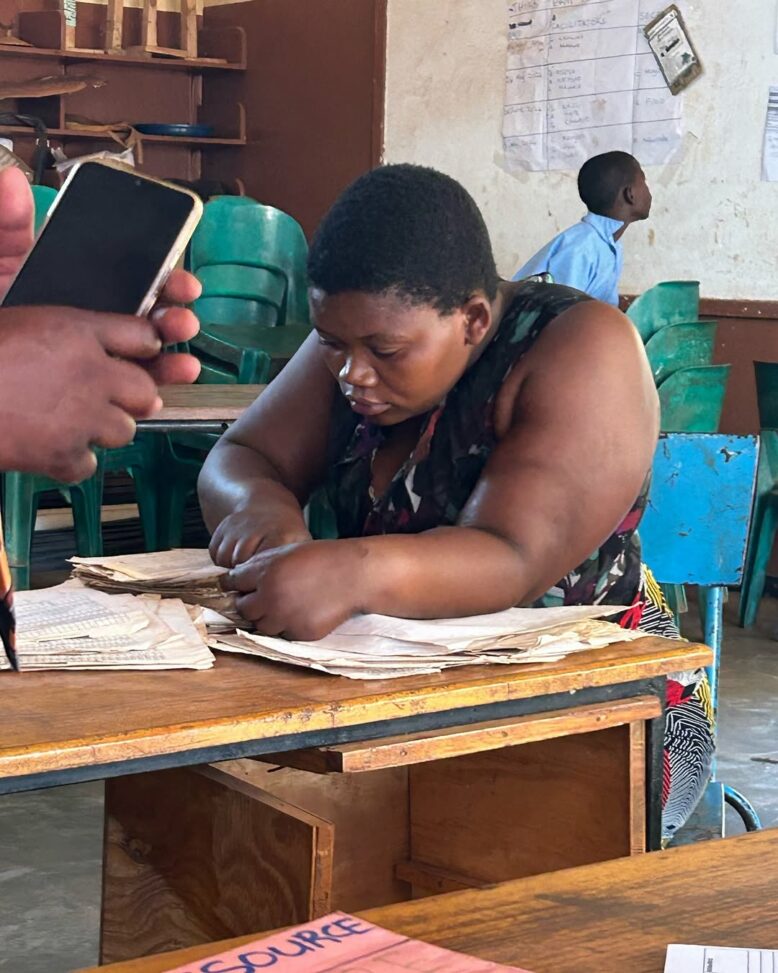

障がい者教育の場において、様々な障がいのある子供たちが混在して学びますが、そのニーズに対する授業が難しいのが現実です。特に小学校1~3年生において軽度の障がいを持つ子供が99人いる場合でも、教員がそれに対応するのは困難であり、教師のモチベーションが低下していることも課題となっています。

支援学級は存在するものの、実践的な指導方法はまだあまり導入されておらず、2010年頃から始まった支援学級では、さらなる教育者の訓練が必要とされています。

インクルーシブ教育の必要性

インクルーシブ教育として、子供たちの障がいを理解し、配慮した環境を整える必要性が訴えられています。しかし、現状のマラウイでは、障がい者に適した支援環境が整っていません。さまざまな子供たちを単に集めているだけで、保護者たちもその状態に満足してしまっていることが問題です。

認識を変えるためには、国の方針の変更が必要ですが、これは容易なことではありません。特に、日本の支援がどのように行えるか、具体的な教育の内容を示すことが重要です。短期間のプロジェクトでは効果を上げるのが難しいため、持続可能な方法で教育を支援することが求められます。

日本からの支援の可能性

日本の特別支援学校では、個別の教育ゴールが設定され、一クラスあたり30人の生徒に対し、6人の教師がいる体制が取られています。このような日本の教育システムをマラウイでも導入したいという思いはありますが、実際にはさまざまな課題があります。

マラウイでは、教員が一人一人の生徒に対応することが困難であり、障がいのある生徒に対しても同じ内容の授業を行うことが常に意味を持つわけではありません。特に、進学や就職の機会が限られているため、教育を受ける意味を見出せない生徒が多くなる可能性があります。

教育現場においては、学校に通うこと自体が、友達と会うための唯一の機会となっている生徒も少なくありません。そのため、学校が提供する教育の内容が生徒にとって実際に有益であるかどうかを考えることが非常に重要です。