3月13日、総合探究学習「国際」③の授業で、サレジオ学院高等学校にて、社会起業に焦点を当てたセッションを行いました。

せいぼの代表、山田と学生スタッフが二名参加者し、学生からの視点とNPOの経営者の視点から、総合探究の科目の一つとして実践的な学びが展開でき、学生としてすぐに活動できる方法も模索できました。

主な議論事項

1時間におよぶセッションは、せいぼスタッフと選抜された生徒たちの対話形式で行われ、2つの主要テーマを扱いました。

**テーマ1:社会起業の活動:**

生徒たちは、議論と分析を通して社会起業の概念を掘り下げました。

このセクションは、せいぼのようなNPOの組織の中核となる原則と実践を理解するための基礎を学ぶことに繋がりました。

**テーマ2:「召命」の概念:**

セッションの大きな部分を占めたのは、「召命」という概念でした。

これはせいぼ自身も活動の重要な哲学的な概念で、団体が何のために創設されたか、そしてその中で働く人々が何に向かって活動を展開しているかを考える上で、とても大事な議論となりました。

学生にとっても、自分が何のために社会のために起業し、具体的に行動するのか、その目的意識を持って活動することの意義を感じることができました。

生徒の参加と視点:

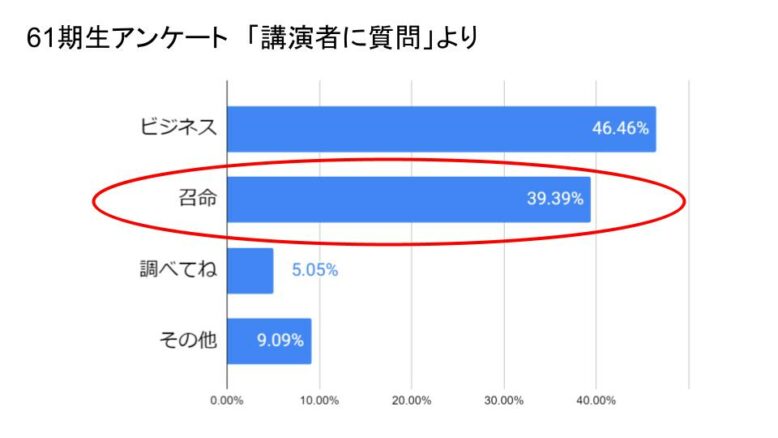

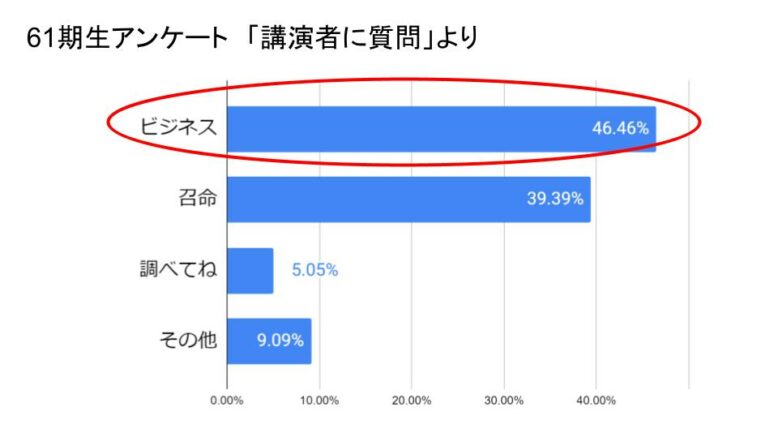

授業前に生徒たちはアンケートを行い、せいぼに関する関心のある分野を教えてくれました。

その結果、せいぼのビジネスモデル(46.46%)への関心が最も高く、次いで「召命」(39.39%)という結果になりました。これはセッションの焦点に大きく影響を与えました。

生徒からの質問は、このテーマへの深い関与を示していました。

質問の中心は以下でした。

・せいぼの活動:

生徒たちは、せいぼの活動の詳細、特にマラウイでの活動やフェアトレード(コーヒー豆生産)への取り組みを理解することに強い関心を示しました。

・「召命」の概念:

生徒たちは、山田氏の個人的な経験や動機について明確化を求め、「召命」という概念を職業生活や社会貢献という文脈で探求しました。

・財政面:

せいぼのモデルの財政的持続可能性について関心が寄せられ、社会起業運営における課題に対する生徒たちの意識の高さが示されました。

授業後の考察と学び:

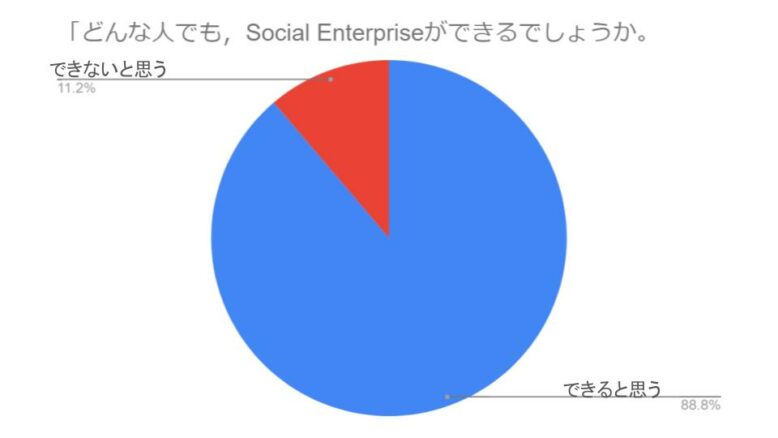

セッションは、社会起業と「召命」の概念の重要性を強調するまとめで締めくくられました。生徒たちはノートに感想を書き留め、重要な学習成果をまとめました。追加のアンケートでは、生徒の88.8%が、誰もが社会起業に参加できると信じており、社会貢献活動に対する前向きな姿勢が示されました。

全体として:

このセッションは、生徒たちの社会起業への理解を深め、批判的思考を促し、さらなる探求を促す上で貴重な機会となりました。対話型の形式と生徒からのフィードバックを取り入れることで、活気に満ちた有益な経験となりました。